LA DISTRIBUZIONE IN BLOCCHI o “FASI” DI SERIE.

A livello puramente didattico, secondo la classica suddivisione scolastica resa nota da Zaciorskij, possiamo distinguere tre grandi macrocategorie teoriche inerenti alla metodologia di allenamento delle qualità di forza, ovvero:

– il metodo degli sforzi massimali o maximal effort

– il metodo degli sforzi dinamici o dynamic effort

– il metodo degli sforzi ripetuti o repetition effort.

La ripartizione di cui sopra è ovviamente ben lungi dall’esaurire le possibili applicazioni nella pianificazione dell’attività agonistica e neppure i diversi metodi sono da intendersi come alternativi o nettamente separati tra loro.

Avremo forse modo di vedere in seguito come esistano molteplici interazioni e vari sistemi combinati e integrati l’uno con l’altro.

Tuttavia, quel che ci preme ora è soffermarci su di una ben determinata fattispecie nella programmazione del ciclo di allenamento: il repetition effort o metodo degli sforzi ripetuti realizzato mediante gruppi o “fasi” di serie.

Partiamo dalla premessa che il metodo degli sforzi ripetuti (o, più semplicemente, delle ripetizioni) è un contenitore talmente vasto da rappresentare una tra le metodiche di allenamento più sfruttate per le molteplici espressioni delle qualità di forza e non soltanto per l’accezione di forza pura. Al suo interno, quindi, si registra un’ampia gamma di possibili varianti applicative.

In realtà, con questa denominazione possono essere genericamente annoverati tutti quei sistemi che si fondano appunto sul metodo delle ripetizioni, tra cui ne ricordiamo alcuni molto pubblicizzati e riferiti ai gruppi di serie a numero costante di ripetizioni, quali il “5×5” di Bill Starr e – sia pur con qualche distinguo – il “Sollevatore paziente” diffuso da Poliquin.

Se però, nei casi citati, la caratteristica comune è l’invariabilità del numero delle ripetizioni nella successione delle serie – all’interno della singola unità di allenamento – invece, in questa seconda modalità del repetition effort, ossia con i sistemi delle serie distribuite, il numero delle ripetizioni da eseguire nel corso della medesima seduta di allenamento varia o può variare da gruppo di serie ad altro gruppo di serie, a seconda della finalità che ciascuna “fase” (nome che in questo frangente sta ad indicare proprio ciascun blocco di serie) si prefigge di raggiungere.

Ecco spiegato il perché sono pure denominati “sistemi a fasi”.

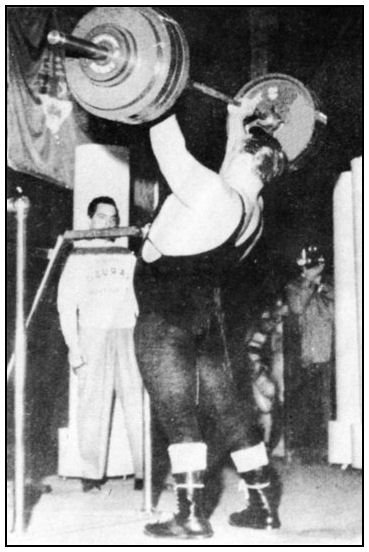

Omar Ahmed (21 anni all'epoca) durante la Coppa Italia 2007, in cui vinse la classifica juniores e che preparò con programmi a "fasi di serie" per le specialità di squat e bench press

La “fase” propriamente detta è dunque costituita da un macroset, cioè da un raggruppamento di serie tutte incentrate sullo stesso numero prefissato di ripetizioni; le fasi possono invece essere di numero imprecisato (generalmente da 2 a 4) e a loro volta comprendere un numero illimitato di serie; mentre il numero delle ripetizioni cambia solo da fase a fase.

Facciamo degli esempi pratici, tra i più comuni:

– 2 fasi: 3×3 e 3×5 oppure 3×3 e 3×2 (tot. 6 serie);

– 2 fasi: 5×1 e 3×5 (tot. 8 serie);

– 3 fasi: 2×2, 2×4, 2×6 (tot. 6 serie);

– 3 fasi: 2×4, 3×1, 2/3×5 oppure 2/3×1, 3×5, 2×7/8 (tot. 7/8 serie).

Affinché l’allenamento possa giungere a buon fine è fondamentale non arrivare mai all’esaurimento muscolare in ogni fase; di conseguenza conviene non adoperare (salvo, forse, all’ultimo allenamento del mesociclo) il carico limite per quel dato numero di ripetizioni ma, più proficuamente, quello immediatamente inferiore: ad esempio, per una fase costituita da serie di 2 ripetizioni il 3RM, per una da 3 rip. il 4RM e così via.

Chiaramente è anche importante, per ciascuna fase, non esagerare nelle progressioni dei carichi tra un allenamento e il successivo, per cui sarà opportuno procedere con incrementi ridotti e non necessariamente in tutte quelle che sono le fasi previste dalla seduta.

Trattandosi – come già sottolineato – di una delle possibili applicazioni del “metodo degli sforzi ripetuti” ad una determinata intensità, si dovrebbe provvedere ad aumentare il carico solo se, nella precedente sessione, tutte le ripetizioni di tutte le serie di quella data fase sono state portate a termine positivamente e con apprezzabile esecuzione tecnica; viceversa, il sistema sfocerebbe in un’applicazione di serie forzate o nel metodo degli sforzi massimali, perdendo la naturale connotazione di lavoro ripetuto ad intensità replicabile.

Per analogo principio, pure un’eventuale fase di lavoro che verta su singole alzate (2-5×1), non dovrebbe sconfinare in percentuali di carico ad intensità massimale o molto prossime ad essa.

Le pause di recupero dipendono prevalentemente dal numero di fasi e da quello delle serie in esse comprese che si intendono eseguire; di conseguenza, dalla durata complessiva dell’allenamento oltre che dalla sua intensità.

Diciamo, con una certa approssimazione, che ci si può orientare su 2 diversi tipi di recupero: uno più breve, che non dovrebbe in alcun caso oltrepassare i 3’ tra le serie di ogni singola fase; l’altro con range più ampio, tra fase e fase, che può variare da un minimo di 2’ per gli allenamenti di condizionamento e capillarizzazione fino a 5’ per sessioni protratte per un lungo numero di fasi e serie, soprattutto in sedute e microcicli mono specialistici (es. 3 o 4 fasi da 3/4 serie ciascuna, che vertano tutte su un unico esercizio della disciplina di gara).

Sara Del Duca, master II, impegnata con 105kg. nella prova di distensione su panca. Spesso, nell'avvicinamento alle gare, ha utilizzato lo schema a fasi tradizionale, con blocchi di serie a diverso range di reps

Il sistema che è stato definito, per convenzione, a “fasi” era molto in voga nella ex Germania Est, in particolare tra i lanciatori (peso, disco, martello) ma era altresì diffuso tra i sollevatori olimpici di notevole valore, prevalentemente negli anni ’70.

Tuttavia, non vi è mai stata da parte di nessun tecnico o preparatore una linea di demarcazione netta o standardizzata per l’effettiva messa in opera della periodizzazione distributiva delle serie.

Essenzialmente la sua attuazione era prevista nell’ambito di programmi basati sul volume ma talvolta era ed è tuttora usata negli schemi di sintesi, soprattutto in quelle sessioni che intendano concretizzarsi come appoggio ad altre specificamente allenanti e persino nelle sedute di lavoro ad intensità variabile e di apprendimento tecnico.

Personalmente l’ho attuato e fatto attuare sovente, in ambito di powerlifting, nella preparazione per le specialità di bench press e di squat, mentre con minor frequenza per lo stacco da terra e, in tale caso, ho adottato opportune varianti consistenti in un allenamento a due o tre fasi – precedute da un’altra prodromica di attivazione – incentrate, rispettivamente, la prima sulla tecnica esecutiva di gara e sul lavoro equipped, la seconda sulle esercitazioni speciali oppure sul potenziamento muscolare rivolto ai distretti da rafforzare eseguendo la tecnica non adottata dall’atleta durante la competizione; la terza, infine, sul lavoro di volume unequipped.

In sede di pianificazione generale di un sistema a gruppi di serie e senza addentrarsi in questa sede sulle discipline specificamente interessate, le progressioni dei carichi nel succedersi dei microcicli possono seguire diversi coerenti orientamenti.

a) uno sviluppo percentuale sulla base di waves trisettimanali; utilizzando questo schema i carichi all’interno di ogni fase si sviluppano su terne di microcicli, ad esempio:

1°) 3x3x75% – 3x5x65%;

2°) 3x3x80% – 3x5x70%;

3°) 3x3x85% – 3x5x75%;

4°) 3x3x78% – 3x5x68%;

5°) 3x3x83% – 3x5x73%;

6°) 3x3x88% – 3x5x78%.

b) uno sviluppo percentuale alternando “fasi” diverse nel corso dei microcicli; segue l’esempio, sempre su 6 settimane come per il precedente (da notare la differenza nell’impostazione delle fasi tra i microcicli dispari e quelli pari):

1°) 3x3x75% – 3x5x65%;

2°) 2x2x80% – 2x4x70% – 2x6x60%;

3°) 3x3x80% – 3x5x70%;

4°) 2x2x85% – 2x4x75% – 2x6x65%;

5°) 3x3x85% – 3x5x75%;

6°) 2x2x90% – 2x4x80% – 2x6x70%.

c) uno sviluppo percentuale dei carichi nelle fasi, che non si verifichi in contemporanea durante il succedersi dei microcicli; da cui altro esempio su 8 microcicli settimanali:

1°/2°/3°/4°micro)

2x4x70%, stabili per la durata di 4 microcicli –

2x2x85%, idem come sopra –

3x5x65% nel 1° micro, 70% nel 2°, 75% nel 3°, 80% nel 4°;

5°/6°/7°/8°micro)

2x4x75%, stabili per l’intera durata dei 4 microcicli –

3x3x75% nel 5° micro, 80% nel 6°, 85% nel 7°, 90% nell’8°- 2x5x75%, stabili per l’intera durata dei 4 microcicli.

Roberta Monaco dopo la vittoria nella Western European Cup 2011. Per l'occasione, durante i mesocicli preparatori, scegliemmo le "fasi" anche per l'allenamento del deadlift

Ovviamente si ribadisce che trattasi per l’appunto di esemplificazioni, che devono essere dunque considerate quali validi protocolli di base e non regole da seguire alla lettera, semmai adattandole caso per caso.

Tra le messe in opera più avvincenti del sistema in parola potremmo menzionare anche il celebre “Hepburn system”, ciclo di workouts ad alta intensità di uno dei più grandi “panchisti” di ogni tempo, il mitico Doug Hepburn.

Il suo programma standard e più famoso prevedeva due fasi di 5 serie l’una, precisamente: 5×1 e 5×5 nella stessa sessione.

Gli elaborati consistono in una proibitiva sintesi di allenamento di intensità e volume nella singola unità ma – proprio per la sua particolarità – ritengo più pertinente relazionarne in seguito, separatamente oppure in un eventuale articolo “ad hoc”, dedicato al maximal effort.

Per ciò che concerne la durata complessiva di un sistema a fasi possiamo dire che, quando lo stesso viene impiegato in una sessione settimanale di volume, in coppia con altro programma basato sull’intensità o la specializzazione tecnica, può essere tranquillamente pianificato per più mesocicli e per un numero di microcicli varianti tra 4 e 12, a seconda della contestuale scelta dello schema allenante a cui si intende affiancare; allorché sia, invece, esso stesso programma dominante, conviene – a parer mio – non eccedere le 6 settimane consecutive, pena lo stallo dei carichi.

Ulteriori differenze si registrano nell’eventualità in cui il sistema a fasi venga a costituire parte integrante di grandi programmi lineari estesi fino a 20/25 serie a seduta: in quel contesto, presumibilmente off season, può essere (anzi dovrebbe) essere portato avanti anche per 15-20 settimane.

In ogni caso, tale fattispecie esula dalla trattazione propriamente detta delle “fasi” e invade il terreno di grandi progettazioni annuali, per le quali sarebbe comunque più consona una discussione a parte.

Bell’articolo ma con tutto il rispetto il metodo degli sforzi ripetuti o repetition effort è proprio tutta un’altra cosa.

Buongiorno Sig. Simmons,

è per me un vero onore constatare che un pilastro del powerlifting mondiale ritenga utile intervenire in esito ad un mio articolo ed il mio stupore aumenta nel verificare come ciò sia accaduto nello stesso giorno della pubblicazione dello scritto stesso, avvenuta in lingua italiana e di come peraltro, nella medesima mia madre lingua, venga stilato il relativo commento.

Sono pertanto lusingato nel risponderle, riservando ad AIF di confermare, se occorresse, che – nel mio caso – proprio di Giovanni D’Alessandro trattasi, di modo che, qualora Lei non fosse chi auspichiamo sia bensì un di Lui italico fan, che si trincera dietro cotanto nome, permanga se non altro certa l’identità di almeno uno dei due interlocutori.

Esauriti i convenevoli e ringraziandola comunque per l’apprezzamento rivolto all’articolo, giungo al dunque della sua considerazione.

Come senza dubbio Le è noto, tra metodi e sistemi di allenamento esiste una distinzione di significato piuttosto netta in dottrina.

Laddove infatti il “metodo” indica una o più principi base razionalmente ordinati, cui ispirarsi nella filosofia di lavoro prescelta, il “sistema” d’altro canto non è altro che una realizzazione pratica di quei principi, ovvero un’applicazione rigorosamente ordinata con la quale tradurre quei capisaldi teorici in concrete scelte di mezzi allenanti, di percentuali di carichi, di cessione di serie e ripetizioni, di recuperi, di frequenza e durata.

Ora il presente articolo ha per oggetto il “metodo dello sforzo ripetuto” o “repetition effort” – così come brillantemente definito dal grande studioso Vladimir Zaciorskij – vale a dire le scuole di pensiero che fondano la parte predominante del loro allenamento sulla ripetitività dello sforzo: sono quindi descritti alcuni esempi di sistemi basati su tale metodo che, in questa prima parte dello scritto, vengono raggruppati tra i sistemi definiti a “blocchi o fasi di serie” ma non sono – e ne ovviamente lo saranno nelle parti successive – presenti tutte le applicazioni pratiche di detto metodo anche perché, sinceramente, non è certo questo il fine dell’articolo.

Affermare pertanto – come Ella forse distrattamente ha fatto – che Il “repetion effort è tutta un’altra cosa” è probabilmente una conseguenza di una lettura poco accurata delle premesse dell’articolo nonché di una certa deformazione professionale dovuta a fraintendere il vostro noto ed apprezzato “Westside System” come l’unico depositario del metodo di lavoro ripetuto; cosa che, dispiace sottolineare , non è corretta.

Già nel 1970 – ovvero quando il Westside non esisteva ed Ella era un adolescente di belle speranze – Zaciorskij ne “Le Qualità fisiche dello Sportivo” ricordava 3 metodi fondamentali di allenamento della forza:

– il sollevamento ripetuto di un peso non massimale,

– il sollevamento di un peso massimale o prossimo ad esso che consentisse un’unica alzata,

– il sollevamento di un peso non massimale a velocità massimale.

Nel successivo “Science and Practice of Strength Training” (tradotto in Italia come “Scienza e Pratica dell’allenamento della forza”) spiega ulteriormente i concetti di Maximal Effort, Dynamic Effort e Repetition Effort come metodi – non esclusivi e intercambiabili – che basano il lavoro allenante in modo preponderante su di uno o l’altro dei principi sopra enunciati ed in particolare dunque – per quanto a noi interessa in questa sede – il “metodo dello sforzo ripetuto”, come comprendente tutti i sistemi che prevedano come fulcro prioritario dell’intera preparazione il sollevamento di un sovraccarico non massimale, ripetuto fino a che “nelle reps finali i muscoli sviluppano la massima forza possibile in condizioni di affaticamento”.

Le percentuali necessarie a questo affaticamento, il numero delle ripetizioni e delle serie, i tempi di recupero, la previsione o meno di buffer, dipendono chiaramente dai singoli sistemi allenanti attuativi in coerenza con le specialità atletiche, il curriculum dell’atleta e gli obiettivi prefissi.

Ecco quindi spiegato il perché il sistema a fasi di serie, trattato in questa prima parte dell’articolo, rientra nelle sue molteplici varianti ed in linea con la didattica di Zaciorskij, alla quale è ispirato, tra quelli ricompresi nel metodo dello sforzo ripetuto e non certo dello sforzo massimale o dinamico.

Tuttavia quanto illustrato non coincide con l’applicazione che del “Repetition Effort” viene attuata con il sistema Westside; senza dubbio è vero ma infatti si parlava dell’estrinsecazione del metodo e di alcune sue possibili traduzioni pratiche, non certo di quella westside, che esula dal nostro interesse contingente anche perché – Lei ci perdonerà – ma essa è scarsamente attuata da quasi tutte le principali scuole dell’Est Europa che dominano i contest IPF e, in generale, delle nazioni e degli atleti che fanno parte del più vasto circuito di powerlifting che è anche l’unico riconosciuto dal Comitato olimpico Internazionale.

Pertanto, anche dal nostro molto più modesto cantuccio, preferiamo lasciarne la descrizione, promozione ed attuazione ad altre più suggestive realtà locali d’oltreoceano.

Credo che sia importante avere la consapevolezza, in senso lato, che ciascuno di noi può conoscere ed applicare un sistema di allenamento in coerenza con i principi metodologici cui si ispira ma, cionondimeno, non è depositario della verità assoluta; allo stesso modo, in particolare, il westside è un apprezzato e diffuso sistema di allenamento che enfatizza al suo interno i concetti di sforzo massimale, sforzo dinamico e sforzo ripetuto ma non ne ha il monopolio, semplicemente perché l’ampia categoria che li sottende è stata studiata molto tempo prima ed in essa sono compresi molteplici sistemi allenanti, tra cui appunto quelli in blocchi di serie o a set e reps costanti.

Potrebbe anche sussistere, infine, l’estrema possibilità che l’osservazione da cui è scaturito l’argomento non derivasse da disquisizioni dottrinarie in materia di teoria dell’allenamento ma da più pragmatici e comprensibili timori legati al business sportivo.

Nella fattispecie, posso fornire ampie assicurazioni che con questo articolo non è affatto mia intenzione far concorrenza ad altri siti, dove l’e-commerce dell’attrezzatura, del libro e del programma di allenamento prevalgono sulle necessità di studio e ricerca.

Non avrei mezzi adeguati ne caratteristiche idonee ad indossare una simile veste, per cui posso, in tale ultima analisi, garantire che di non vendere “buffalo bars” e neppure “bufale al bar”, scusandomi se tale ultima casereccia espressione dovesse apparire ostica, qualora Ella fosse realmente chi sembra affermare ma ritenendo, al contrario, che possa risultare di comprensione ben più immediata in un’eventualità diversa e, forse, non troppo remota.

Sportivi saluti e sempre w il powerlifting

Ciao Giovanni, grazie per l’articolo, leggerò con interesse le parti seguenti

mi piacciono molto le progressioni che hai suggerito, prenderò nota

Grazie Claudio,

anche io leggerò con interesse eventuali tuoi commenti

ciao GIovanni…

volevo sapere se il metodo che hai proposto puo’ essere usato un po a tutti i livelli di forza o risulta essere maggiomente indicato per determinati atleti che abbiano raggiunto determnati carichi

complimenti per l’articolo

Ciao Alberto,

come noto, un metodo di lavoro non è un sistema ma un modo di procedere ordinato che si prefigge di seguire alcuni principi base: da cui deriva che la metodologia (metodo + logos) è la spiegazione razionale di tali principi e, nel contempo, lo studio di essi.

Ne consegue che utilizzare il metodo basato sulle ripetizioni, ossia avente come fulcro il concetto di sforzo ripetuto e non di intensità massima (che impedisce la ripetitività consecutiva del gesto) e neppure di velocità (che implica ripetizioni ma ad intensità minore per la predominanza del fattore tempo), non è di per se indice di livello qualitativo ed agonistico nè elevato nè basso e nemmeno di anzianità curriculare maggiore o minore.

Più semplicemente, sottintende una scelta a priori nell’intraprendere, anche solo momentaneamente, quella strada piuttosto di un’altra; detta scelta può essere dovuta a caratteristiche individuali del soggetto allenante, siano esse fisiche o psicologiche, a necessità contingenti logistiche, di tempo o di attrezzatura oppure a continuità con metodiche precedentemente svolte.

Diverso è il discorso nel momento in cui si tratta di scegliere una certa applicazione di quel metodo (il sistema appunto), pianificarne un protocollo di svolgimento per durata e frequenza in microcicli e mesocicli (in cui dividere l’intero macrociclo) e riempire il contenitore di contenuto, cioè concretizzare con i carichi di lavoro.

Quì avviene la differenza tra i diversi tipi di atleta con annesse specializzazioni, i livelli di forza raggiunti e acquisiti, l’anzianità anagrafica e sportiva e il tipo d’obiettivo prefissato, quale può essere un contest o un risultato.

Pertanto, direi che seguire il metodo delle ripetizioni come canovaccio base è quanto di più semplice, duttile e fattibile vi sia a qualsiasi livello – e non a caso è il fondamento di quasi tutte le scuole basate sul volume – a maggior ragione con atleti di media qualificazione, poichè potrebbe non garantire risultati eclatanti nel breve tempo ma costituisce scelta senz’altro più prudente rispetto ai metodi imperniati su sforzi massimali e dinamici, se non altro per il minor stress articolare e sistemico cui si sottopone l’atleta, per il minor margine di errore nell’esecutività del gesto e per il ridotto rischio di infortuni (rischio che, purtroppo, nell’attività sportiva agonistica permane comunque ed aumenta in ragione del grado di qualificazione).

Il punto pricipale però – a mio avviso – sta nello scegliere il protocollo o piano di lavoro giusto per quel determinato atleta e quella fase della sua carriera sportiva, professionale (non necessariamente professionista), agonistica o semplicemente amatoriale. Questo è il compito più delicato che di solito spetta al tecnico: individuare nell’ambito di un metodo, il sistema più adatto e riempirlo dei contenuti (mezzi allenanti, percentuali di lavoro, ecc.) più idonei.

Nella mia forzatamente breve disamina, cui seguiranno presumibilmente due ulteriori parti, ho elencato alcune esemplificazuioni di rapporti tra ripetizioni e carichi nonchè ricordato alcune elaborazioni pratiche note nell’applicazione del metodo delle ripetizioni.

Non hanno la pretesa di esaurire un discorso ne vanno considerate a compartimenti stagni: sono possibili molteplici varianti, commistioni tra sistemi e rettifiche in corso d’opera. Inoltre il metodo delle ripetizioni non esclude l’intervento, in percentuali inferiori, degli altri due metodi nel piano annuale di lavoro, come pure la scelta di altre metodiche non implicherebbe eludere il repetition effort.

Senz’altro, però, non tutti gli esempi illustrati vanno bene per tutti, anche perchè virtualmente non potrei sapere se chi legge è (o allena) un neofita, un appassionato cultore o un atleta di elevata qualificazione.

Le “fasi” di lavoro menzionate nella prima parte dell’articolo, opportunamente inquadrate nella giusta successione di cicli, con moderata frequenza ed appropriati carichi di lavoro nella scelta di sets e reps vanno senza dubbio bene per tutti, modulando l’intensità dei carichi secondo il livello dell’atleta, la specialità e i suoi obiettivi a breve, medio o lungo termine.

Al contrario, sistemi quali l'”Hepburn System” o macrocicloni da 20 serie a sessione non sono affatto adatti a tutti, benchè sempre di metodo degli sforzi ripetuti in definitiva si tratti e lo stesso dicasi per lavori protratti a ripetizioni basse ed intensità elevate ancorchè non massimali.

In definitiva ed a distanza, come sempre, vale la massima oraziana “est modus in rebus”, poichè solo chi segue da vicino un atleta o lo conosce da tempo può dire, con cognizione di causa e maggior precisione, quale programma faccia al caso suo.

Spero di non averti annoiato e resto a disposizione per altri chiarimenti.

Grazie del bell’articolo Giovanni,

il sistema a fasi l’ho già provato 😉 ed è veramente OTTIMO…mi ha dato miglioramenti che non credevo possibili in cosi’ poco tempo. Adesso comincio a capirne anche le logiche. Aspetto con ansia il prosieguo.

@berserk:

potresti indicare un esempio di programmazzione seguita con il susseguirsi dei vari miclocicli ????

grazie

ciao

ciao Alberto,

sull’articolo Giovanni ha portato già degli esempi…quelli che sono stati somministati a un soggetto in specifico, come tra l’altro ha anche spiegato lo stesso, sono da ascriversi ad una situazione peculiare (in questo caso la mia), che renderebbe magari infruttuoso lo stesso programma per altri che è pur sempre adattato…ritengo quindi (s.e., Giovanni mi correggerà se sbaglio), che quelli che lui invece ha riportato sono degli esempi validi come “linee guida” che puoi pertanto prendere a modello.

Comunque se hai tempo e pazienza e ti volessi fare un’idea di quello che ho combinato negli ultimi mesi ad esempio sullo stacco, puoi anche dare un’occhiata al mio diario sul forum fipl, che è pubblico.

Ciao

grazie berserk….

andrò senz’altro a curiosare il tuo diario